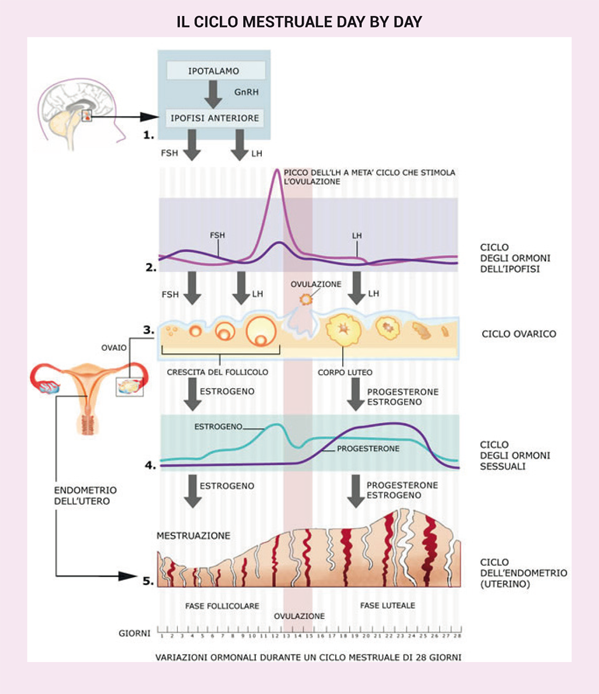

“Spunti teorico-pratici per la personalizzazione dell’allenamento nella donna sfruttando le fasi del ciclo mestruale.

Di particolare rilievo nella donna atleta il diffuso fenomeno dell’irregolarità del ciclo mestruale: oligomenorrea secondaria (intervalli > 35 gg, secondo altri > 41 gg con meno di 9 cicli/anno) e amenorrea (assenza del ciclo > 3 – 6 mesi).”

Subito il risvolto cruciale: l’irregolarità mestruale può essere collegata alla perdita di densità ossea, ma il recupero della regolarità stessa non è direttamente collegato con il recupero della densità ossea.

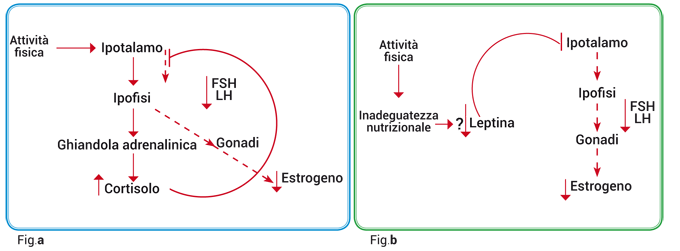

Particolarmente soggette le giovani atlete e due sono le teorie che hanno cercato di chiarire l’insorgenza del fenomeno: STRESS DA ATTIVITA’ FISICA INTENSA (fig.a, in sintesi: ormoni prodotti in risposta allo stress causato da regimi intensivi di allenamento, come il cortisolo, bloccano l’asse ipotalamo ghiandola pituaria-GONADI con drastico calo degli ormoni sessuali) o SCARSA DISPONIBILITA’ DI ENERGIA (fig. b, riassumendo: inadeguatezza nutrizionale costante, in primis una assunzione calorica giornaliera deficitaria rispetto ai consumi imposti dall’esercizio strenuo e ricorrente, inibiscono l’asse ormonale ipotalamo-ipofisi-gonadi probabilmente con la mediazione della Leptina che, se scarsa, può determinare anovulazione; la Leptina sembra giocare un ruolo permissivo nel controllo neuroendocrino della funzione riproduttiva: gli adipociti viscerali probabilmente secernono più Leptina degli adipociti sottocutanei) (Koutkia et al. 2003)

Con tutta probabilità le ipotesi schematizzate nelle figure a. e b. vanno a costituire un’unica concausa.

Per non andare incontro ad una sorta di “lesione energetica” il valore nutrizionale individuato come soglia per il mantenimento della funzione mestruale è di 20-30 KCal per Kg di FFM (Massa Magra) (Loucks, 2003).

Il peso corporeo può essere preso come riferimento in questi soggetti (perché in evidente sottopeso con scarsa massa magra FFM e ridotta massa grassa FM) come espressione della normalizzazione nutrizionale: donne che giungono all’osservazione clinica con BMI < 15 Kg/m² hanno più possibilità di ridurre ulteriormente il loro BMI (Pinter O. et al. 2004);

nella maggioranza dei casi (86%) si ha una ricomparsa delle mestruazioni se si recuperano 2 Kg di peso rispetto a quello rilevato alla comparsa dell’amenorrea (Golden et al. 1997), anche se occorre un tempo critico di stabilizzazione metabolica dopo il recupero del peso prima di recuperare la funzione mestruale (Di Carlo et al. 2002; Brambilla et al. 2003). Utile quindi l’utilizzo del ciclo mestruale come PARAMETRO VITALE e aiuto (insieme ad altri parametri) per valutare il normale sviluppo nelle giovani atlete escludendo condizioni patologiche (V. Harber, American Academy of Pediatrics, 2006).

Il controllo dello “stato mestruale” e il monitoraggio del menarca dovrebbero essere integrati nel processo di controllo dello sviluppo delle giovani sportive perché è un INDICATORE GLOBALE DI SALUTE E BENESSERE che fornisce informazioni riguardo all’energia metabolica, l’apporto alimentare, il profilo metabolico e ormonale, il recupero psicofisico, la possibile prestazione, il rischio di lesioni scheletriche e muscolari.

Ricordiamo come le DONNE-ATLETE sono più interessate da lesioni e problemi muscolo-scheletrici che riguardano il Legamento crociato Anteriore (LCA), l’articolazione femoro-patellare (Rotula) e la spalla, oltre ai già citati e più diffusi Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA) e le alterazioni del ciclo mestruale con conseguente cattiva salute ossea (Elliot et al. 2010; Renstrom et al. 2008, Harber 2008 e 2010, Best et al. 2006). Le ATLETE AMENORROICHE mostrano sintomi di ipoestrogenia e densità minerale ossea minore rispetto alle ATLETE EUMENORROICHE; altri studi hanno dimostrato che questa perdita minerale ossea è largamente irreversibile: la “storia mestruale” della donna rappresenta un fattore determinante della sua densità ossea (B. Drinkwater e coll. 1984; B. Drinkwater et al. 1990).

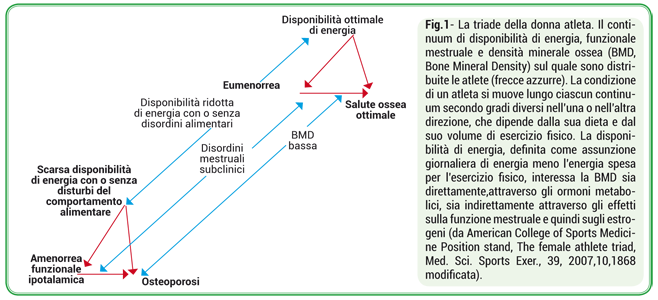

La cosiddetta “TRIADE DELLA DONNA ATLETA” (“Female Athlete Triad”) (Birch 2005, Marquez 2008, Nattiv et al. 1994, ACSM 1992 e 1997, ACSM 2007 A. Lukos e coll.) è un fenomeno diffuso nel mondo sportivo e sempre più spesso anche tra le assidue frequentatrici delle palestre di fitness, a volte subdolo e mascherato dall’apparente “benessere estetico” può compromettere prima le prestazioni, poi la carriera sportiva e infine la salute della donna.

La causa scatenante primaria è la scarsa disponibilità di energia: non raggiungere per scelta più o meno volontaria l’apporto alimentare necessario per rispondere alle richieste complessive della vita di relazione, dell’attività fisica inserita in modo continuativo e smodato con eccessivi allenamenti e competizioni serrate, esercita un’azione che inibisce fortemente la funzione riproduttrice (Loucks 2003; Loucks e Thuma 2003; Loucks et al. 1998). Per contro le SPORTIVE del gentil sesso hanno più elevata stima di se stesse, migliori risultati scolastici, un tasso maggiore di riuscita negli studi superiori. Inoltre sono meno soggette alla depressione, alle gravidanze precoci e sono meno esposte ad assumere comportamenti a rischio come tabagismo e uso di sostanze stupefacenti (Kaestner et Xu 2010; Stevenson 2010).

Nel quadro fisiologicamente alterato della “TRIADE DELLA DONNA ATLETA” nelle giovani sportive è constatata una maggiore incidenza (da 2 a 5 volte) di lesioni muscolo-scheletriche, in particolare nella parte inferiore del corpo (Rauh et al. 2010; Thein-Nissenbaum et al. 2011).

La densità ossea vertebrale di una giovane atleta con amenorrea può arrivare velocemente al livello di una donna di 60 anni con problemi ossei seri: in tal caso è a rischio di sviluppare problemi rachidei permanenti e non è chiaro se possa recuperare la densità minerale perduta anche invertendo la situazione (Back letter, 2001; 16(8)).

La percentuale di atlete con disturbi del ciclo mestruale per scarsa disponibilità energetica è di molto superiore a quella riferita per l’insieme della popolazione femminile NON sportiva e pur potendosi manifestare in tutti i tipi di atlete impegnate a livello agonistico in discipline di una certa intensità (10-15 % delle atlete fino al 60% nelle atlete d’élite), risulta maggiormente espressa e con rischio accresciuto in sportive che praticano sport di resistenza (corsa, nuoto, ciclismo), sport con indice estetico (bodybuilding, bodyfitness e simili), sport che richiedono funzionalmente un basso peso corporeo o suddivisi in categorie di peso (danza, ginnastica artistica e ritmica, maratona, arti marziali) (Bachmann, Kemmann 1982; Petterson et al. 1973; Singh 1981).

“TRIADE DELLA DONNA ATLETA” nelle giovani sportive è constatata una maggiore incidenza (da 2 a 5 volte) di lesioni muscolo-scheletriche, in particolare nella parte inferiore del corpo (Rauh et al. 2010; Thein-Nissenbaum et al. 2011).

La densità ossea vertebrale di una giovane atleta con amenorrea può arrivare velocemente al livello di una donna di 60 anni con problemi ossei seri: in tal caso è a rischio di sviluppare problemi rachidei permanenti e non è chiaro se possa recuperare la densità minerale perduta anche invertendo la situazione (Back letter, 2001; 16(8)).

Nelle atlete di fondo (corsa, triathlon) l’alterazione del ciclo è correlata al numero di Km percorsi alla settimana e all’intensità del lavoro svolto: la percentuale di amenorrea si raddoppia (dal 20 al 40% circa di incidenza) passando da 32 a 110 Km settimanali. Altri rilevamenti hanno aggiunto alla “TRIADE” (tre disturbi fisici distinti ma interdipendenti) un QUARTO ELEMENTO (Zeni e colleghi) ovvero che l’amenorrea atletica sembra essere associata ad una malattia cardiovascolare precoce: ridotta vasodilatazione arteriale dell’endotelio, peggiore perfusione muscolare, peggioramento del metabolismo ossidativo, ritardato tempo di recupero dopo esercizio intenso, peggioramento del profilo lipidico con elevati livelli di colesterolo.

Precedentemente abbiamo accennato al controllo del peso corporeo come indice di un ciclo mestruale regolare, ma è chiaro che in modo più tecnico e specifico nel nostro settore l’ANALISI DELLA COMPOSIZIONE CORPOREA può essere di grande aiuto per una valutazione e una pianificazione precisa degli interventi allenanti e alimentari.

La Massa Magra (FFM, analizzata e valutata correttamente con strumenti sensibili e specifici e al netto di disequilibri del comparto idrico) è un marker importante dello stato nutrizionale e di perdita di osso, più del BMD (Densità minerale Ossea), della Massa Grassa (FM) e del BMI.

La riduzione della FFM correla direttamente con la riduzione della massa ossea (contenuto minerale osseo).

Questa correlazione è valida durante la crescita puberale, nelle adolescenti con normale funzione mestruale, nelle atlete, nelle giovani donne affette da anoressia nervosa (Cadogan et al 1998; Zhao et al 2004; Kaufman et al 2002; Khoo et al 1996; Turner at al 2001).

Quindi donna, che tu sia atleta o sportiva convinta, sfrutta la tua natura “ciclica” per allenarti al meglio, ma allo stesso tempo rispettala! Un giusto mix di training aerobico e anerobico, riposo efficace, equilibrio nella gestione del grasso corporeo e nell’assunzione calorica giornaliera. La salute verrà da se. Per lungo tempo. Non solo dei muscoli, ma nel senso più olistico del termine.

Stefano Zambelli

MFS M.Sc. Direttore Tecnico ISSA Europe

Desideri leggere tutti gli articoli presenti nella rivista e riceverne una copia cartacea a casa?

Se sei un nuovo utente, REGISTRATI sul sito e acquista l’Abbonamento!

oppure

Se sei già un utente registrato, EFFETTUA IL LOGIN e rinnova il tuo Abbonamento alla Rivista!

Inoltre, una volta che ti sarai REGISTRATO, avrai la possibilità di partecipare alla CONVENTION ISSA e Iscriverti ai nostri CORSI e SEMINARI!