Indice

L’ipertrofia muscolare è un processo multidimensionale, con numerosi fattori coinvolti, come ottenerla dunque? Partiamo dall’inizio.

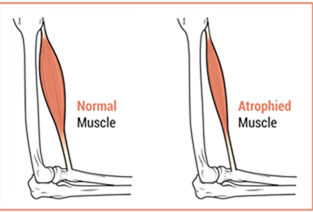

L’ipertrofia muscolare è uno degli adattamenti più ricercati nell’ambito dell’allenamento contro resistenza (resistance training), particolarmente nel bodybuilding e nella preparazione atletica. Non si tratta semplicemente di “gonfiare” il muscolo, ma di un processo biologico sofisticato, influenzato da variabili fisiologiche, ormonali e cellulari. Secondo Schoenfeld (2010), l’ipertrofia muscolare è “l’aumento della dimensione delle fibre muscolari a seguito di stimolazioni ripetute e progressive, che provocano risposte adattative nel tessuto muscolare”.

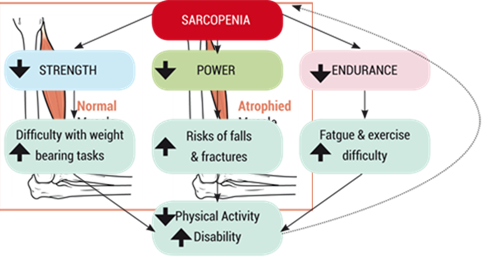

L’obiettivo non è solo estetico. Un muscolo più grande spesso è anche più forte, più resistente alla fatica e più efficiente dal punto di vista metabolico.

Tuttavia, non esiste un’unica via per ottenerla. Il tipo di stimolo allenante, la nutrizione, il riposo, lo stato ormonale e la genetica interagiscono in maniera complessa.

Studi recenti confermano che l’effetto dell’allenamento varia in modo significativo tra soggetti: alcuni rispondono rapidamente, mentre altri necessitano approcci più individualizzati.

In sintesi, il concetto centrale, dunque, è che “ipertrofia muscolare come ottenerla” non ha una risposta univoca: serve una comprensione approfondita dei meccanismi fisiologici e una personalizzazione del programma di allenamento e recupero.

Cosa significa ipertrofia del muscolo?

Si tratta di una complessa risposta di segnali cellulari tra le cellule satelliti, il sistema immunitario, i fattori di crescita e gli ormoni, con le singole fibre muscolari di ciascun muscolo.

Proteine segnale chiamate citochine, provenienti dal sistema immunitario, interagiscono con i recettori specializzati sui muscoli per promuovere la crescita del tessuto. Alcuni ormoni anabolici (che promuovono la crescita muscolare), includono l’IGF1, il testosterone e l’ormone della crescita (GH) che giocano un ruolo primario nel promuovere l’ipertrofia. Ci sono molteplici meccanismi che sono responsabili dello stimolo della crescita muscolare e, probabilmente, ognuno di questi meccanismi può essere stimolato mediante metodi di allenamento diversi.

Ipertrofia muscolare meccanismi principali per ottenerla

Questi meccanismi che innescano il processo di ipertrofia muscolare e consentono di ottenerla sono:

- allenamento ovvero aumento della tensione muscolare o sollecitazioni meccaniche sul tessuto muscolare;

- deplezione di substrati energetici intramuscolari (fosfati, glicogeno) dovuta alle esigenze metaboliche;

- sollecitazioni meccaniche e metaboliche che portano a danni strutturali (micro-traumi);

- segnalazioni dallo stress meccanico sulle fibre muscolari;

- risposta ormonale (testosterone, GH, MGF, IGF-1, cortisolo);

- risposta infiammatoria;

- sintesi proteica.

Allenamento e ipertrofia muscolare, come ottenerla da quando si comincia

Durante le prime settimane d’allenamento vi è un miglioramento in termine di forza non corrispondente all’aumento della sezione trasversa del muscolo.

Cambia la qualità dei filamenti di miosina. Non vi sono però quantità sufficienti di proteine nelle cellule per creare aumenti in misura delle fibre muscolari stesse.

Entro 8-12 settimane d’allenamento aumenta anche il volume. Le proteine che compongono le miofibrille cominciano, infatti, a unirsi alle fibre muscolari. I miglioramenti avvenuti nelle prime settimane d’allenamento sulla forza in persone non allenate sono quantificati fino al 40%.

Una persona non allenata migliorerà a prescindere dall’allenamento proposto, almeno all’inizio ma, se non vi è periodizzazione, questi miglioramenti cesseranno in breve.

L’obiettivo di un allenamento sulla forza all’interno di un macrociclo è di creare ipertrofia della sezione trasversa del muscolo e condizionare al reclutamento del numero massimo possibile di fibre muscolari oltre che aumentare la sintesi proteica. Da ciò è evidente il grande ruolo dell’alimentazione.

Perché avvengono miglioramenti e come misurarli

Molte volte, miglioramenti anche del 50% sono solo imputabili a una maggior coordinazione neuromuscolare. S’impara, cioè, il gesto. Il risultato deve essere, a ogni modo, sempre misurabile.

È possibile misurare i risultati:

- attraverso il carico massimale (1RM);

- vedendo cosa avviene in termine di cambio della composizione corporea o con l’antroplicometria;

- la stima della Massa Cellulare (BCM – Body Cellular Mass –ECW Acqua Extracellulare).

Questo ci dirà se l’allenamento proposto produce reali miglioramenti. Si capirà se ci stiamo sotto allenando o se rischiamo il sovrallenamento.

Si potrà così intervenire immediatamente anche con cambi d’alimentazione e integrazioni mirate e non approssimative. Pseudo miglioramenti o peggioramenti non saranno empirici, ma provati e documentati.

Le conseguenze dell’aumento dell’attivazione delle unità motorie

Man mano che ci si allena si aumenta l’attivazione delle unità motorie e della capacità di sincronizzazione e coordinazione dei gruppi muscolari.

Più si svilupperà la capacità coordinativa e di sincronismo tra i muscoli più le fibre veloci (FT) diventeranno efficienti.

Cresceranno sia il diametro degli elementi contrattili del muscolo sia i livelli di testosterone in modo naturale.

Il guadagno sarà più sulla forza che sull’ipertrofia e questo permetterà nei mesocicli successivi di utilizzare più carico. Aumenti di volume saranno possibili quasi esclusivamente per le persone che si avvicinano per la prima volta a questo sistema. Vi sono però alcuni soggetti che, nonostante tutti gli sforzi, non riescono a migliorare in termine di ipertrofia muscolare.

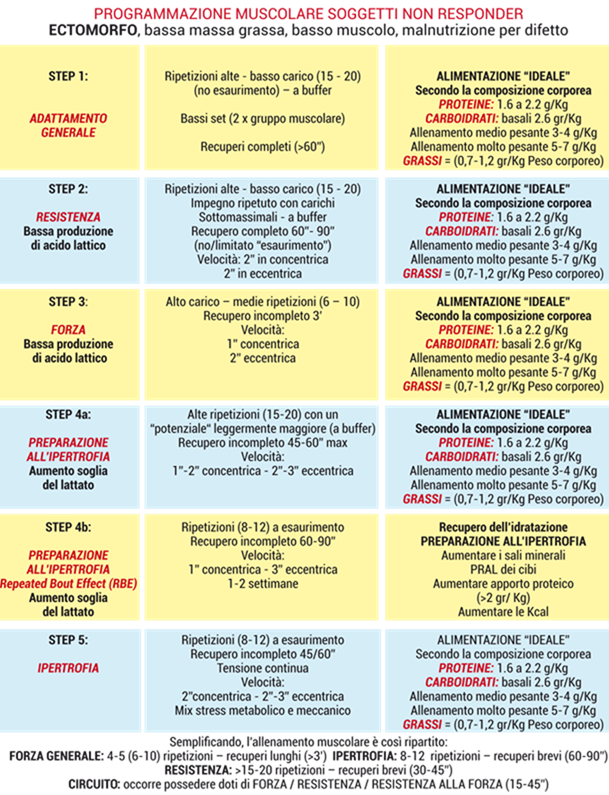

Soggetto non- responder e ipertrofia muscolare, ecco come ottenerla

Il soggetto “non-responder“ ha scarsa risposta allo stimolo riguardo al protocollo di allenamento utilizzato nello studio scientifico di riferimento. Ciò non significa che non risponda a stimoli diversi, semplicemente, non allo stimolo proposto.

Sono solitamente soggetti stressati, magri e in ritenzione, dal sonno disturbato e con alimentazione inadeguata.

I fattori di crescita nei soggetti “responder” associati all’ipertrofia aumentano in misura maggiore nella fase post allenamento in quanto facilitati nella riparazione muscolare attraverso mionuclei “predisposti geneticamente” oltre che avere una risposta migliore all’infiammazione post allenamento.

Nei soggetti “non responder” vi è invece una risposta infiammatoria amplificata nel post allenamento. I segnali pro-infiammatori post allenamento incrementano in tutti i soggetti in modo naturale, ma non nella stessa misura.

Soggetti con difficoltà di crescita muscolare hanno marker pro-infiammatori maggiori sia a fine allenamento sia nel tempo, come CPK (creatinfosfochinasi) – LDH (lattato deidrogenasi), AST – ALT (transaminasi).

Gli effetti dell’allenamento nel tempo

L’allenamento muscolare, tipico del bodybuilding, determina un danno muscolo-scheletrico che fa elevare vari elementi tra cui AST e ALT (enzima presente nei muscoli).

Il danno muscolare eccessivo inibisce l’ipertrofia facendo si che i muscoli riescono a riparare (lentamente) ma non a crescere.

Ci vogliono molte settimane perché avvengano una serie di adattamenti che portano a una parziale protezione dei muscoli dai danni (RBE repeated bout effect, in italiano, effetto della ripetizione di un’esposizione all’esercizio), senza aumentare volume e intensità. In seguito a questo i muscoli cominceranno a rispondere meglio allo stimolo.

DOMS (Delayed Onset Muscle Soreness, indolenzimento muscolare a insorgenza ritardata, il lieve dolore che compare 24/72 ore dopo l’allenamento che evidenzia i microtraumi avvenuti nei muscoli) e RBE (Repeated bout effect, in italiano, effetto della ripetizione di un’esposizione all’esercizio) rappresentano la capacità del muscolo di adattarsi agli stimoli meccanici di contrazione muscolare soprattutto in eccentrica. Nello specifico, RBE indica che ripetendo una sessione di allenamento con i pesi, la risposta del DOMS, e quindi dell’indolenzimento percepito, è più attenuata rispetto alla prima.

L’allenamento concentrico al contrario non è in grado di causare un simile livello di RBE.

I sintomi dell’overtraining

Più si è alla ricerca dello stimolo allenante senza averne ancora le capacità e più si è predisposti a overtraining con relativa alterazione del profilo endocrino (riduzione ormoni anabolici) e aumento della produzione di catecolamine (insonnia).

Altri effetti dell’overtraining riguardano modifiche psicologiche (frustrazione), alterazioni ematologiche (ferro), massa muscolare scarsa, equilibrio idrico e elettroliti alterati, (infiammazione).

Si riduce inoltre la concentrazione plasmatica di ormoni ipofisari (–GH), variazioni di aminoacidi con effetti sulla sintesi della serotonina (nervosismo) e aumento degli infortuni.

Vi è, poi, una soppressione immunitaria, aumento di malattie e alterazioni dell’appetito.

Il sovrallenamento a carico del sistema nervoso simpatico è indotto soprattutto da allenamenti ad alta intensità come sollevamento pesi, bodybuilding, ecc.

I “sintomi” sono soprattutto riguardo a scarsa capacità di recupero, stanchezza al mattino, lieve miglioramento in tarda mattinata, stanchezza accentuata e sonnolenza post pranzo, eccitabilità nel tardo pomeriggio e insonnia notturna.

Il sovrallenamento induce modifiche (negative) nella biochimica, nella fisiologia e nella produzione ormonali che si riflettono nel peggioramento della performance e dell’umore.

La glutammina serica diminuisce nell’overtraning così come il dosaggio delle IgA salivari (marker dello stato immunitario alterato), la velocità di sedimentazione, il tasso delle gammaglobuline, il contenuto di CK e di magnesio. Ormoni come testosterone, GH, FSH ed LH diminuiscono così come l’attività neuromuscolare, motivo per cui quando siamo sovrallenati ci sentiamo stanchi, vuoti e con scarsa libido.

Errori da evitare

Un errore piuttosto frequente in questi casi, è consigliare stimolanti a base di caffeina, tipici dei preworkout nel tentativo di aumentare l’energia. In questo caso la caffeina spinge le ghiandole surrenali a produrre un picco di cortisolo e a rilasciare noradrenalina.

Questo depaupera ulteriormente l’organismo di importanti “ormoni della risposta allo stress” compromettendo la situazione nel tempo.

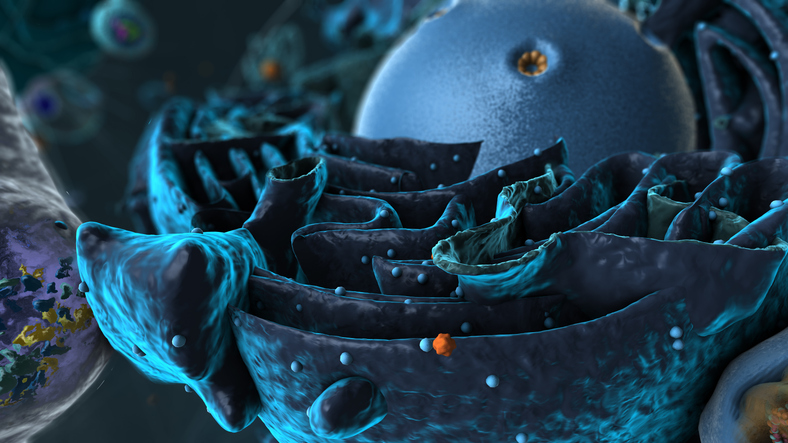

La chimica dell’ipertrofia muscolare, il ruolo del pH cellulare e dell’ambiente extracellulare

L’ambiente chimico in cui operano le cellule muscolari ha un impatto diretto sulla loro capacità di crescere. Uno dei fattori chiave è il pH intracellulare ed extracellulare, che riflette il grado di acidità o alcalinità dei fluidi corporei. Durante l’esercizio fisico intenso, la produzione di ioni idrogeno (H⁺) aumenta, abbassando il pH e rendendo l’ambiente più acido.

Questa acidificazione temporanea può interferire con la sintesi proteica muscolare, inibendo l’attività del complesso mTORC1 (mammalian target of rapamycin complex 1), uno dei principali regolatori anabolici cellulari. Studi dimostrano che mTORC1 è più attivo in ambienti fisiologicamente neutri o leggermente alcalini (pH 7.2–7.4), mentre l’acidità ne riduce l’efficacia.

Il corpo cerca costantemente di mantenere il pH ematico stabile tra 7.38 e 7.42 grazie a sistemi tampone fisiologici (renale, respiratorio, ematico).

Una dieta povera di minerali alcalinizzanti (magnesio, potassio, calcio), un eccessivo stress metabolico e una scarsa idratazione possono però compromettere questa omeostasi, favorendo un ambiente più acido che non è favorevole alla crescita muscolare ottimale.

Inoltre, variazioni anche minime della concentrazione di H⁺ possono modificare la struttura delle proteine, influenzandone la funzione contrattile e la stabilità. Da qui, l’importanza di un’alimentazione adeguata, ricca di minerali, e di strategie di recupero efficaci che favoriscano il ritorno a condizioni chimiche ottimali per stimolare l’ipertrofia.

In sintesi: l’ipertrofia non dipende solo dallo stimolo meccanico, ma anche dall’ambiente biochimico in cui questo stimolo viene interpretato.