Indice

In Italia si vive sempre più a lungo. Secondo i dati ISTAT 2025, nel 2024 l’aspettativa di vita ha toccato gli 83,4 anni: 81,4 per gli uomini e 85,5 per le donne. Ciò conferma il nostro Paese tra i più longevi d’Europa. Tuttavia, questo primato ha un risvolto meno positivo: gran parte degli anni guadagnati non sono vissuti in buona salute. Gli uomini trascorrono mediamente quasi 24 anni con problemi cronici o limitazioni funzionali, mentre le donne arrivano a oltre 28 anni. La sfida è, dunque, quella dell’invecchiamento attivo, della longevità in salute.

Questa seconda parte della vita, segnata da fragilità, disabilità o perdita dell’autonomia, rappresenta un problema personale ma anche sociale, culturale e per la sanità pubblica. È qui che entra in gioco la prevenzione primaria, ovvero quell’insieme di scelte e comportamenti capaci di ritardare, o addirittura evitare, l’insorgenza delle malattie. Ogni anno, in Italia, si contano circa 90.000 decessi evitabili prima dei 75 anni, un dato che evidenzia quanto sia urgente agire in anticipo.

Ma cosa significa, concretamente, invecchiare in modo attivo? E quali sono i meccanismi – mentali, fisici e ambientali – che incidono sul nostro invecchiamento? A queste domande risponde Simone Masin, Biologo evolutivo, PhD in Scienze Naturalistiche, con un approccio basato sull’evidenza scientifica e sull’esperienza in ambito motorio e biologico. La sua analisi ci accompagna in un viaggio che sfata miti e propone strategie per vivere più a lungo… e meglio.

Cosa significa davvero “invecchiamento attivo”, l’importanza dell’equilibrio tra corpo e mente

Il concetto di invecchiamento attivo non si limita alla sola attività fisica o alla partecipazione sociale, ma abbraccia una visione più ampia e integrata della persona anziana.

Come spiega Simone Masin, “per invecchiamento attivo solitamente si intende la gestione proattiva dei fenomeni di senescenza individuale, gestione mirata a conservare il più a lungo possibile sia le capacità cognitive-sociali-relazionali del soggetto anziano, sia le competenze prestative, propriocettive e fisiologiche”.

Da un lato, mantenere attivi memoria, attenzione, capacità organizzative e relazionali. Dall’altro, conservare forza, mobilità, equilibrio e propriocezione. Quest’ultima componente è particolarmente rilevante per chi lavora nel mondo del movimento e del fitness, perché si traduce nella responsabilità di “agire” concretamente sul corpo e prevenire l’invecchiamento motorio.

Ma la vera innovazione del concetto di invecchiamento attivo è l’approccio sistemico: non più mente e corpo separati, ma collegati da un circuito a feedback. Studi recenti dimostrano infatti che il decadimento cognitivo è spesso accelerato dalla perdita di efficienza fisica, e viceversa. Il cervello e l’apparato muscolo-scheletrico comunicano costantemente, influenzandosi a vicenda.

Questo significa che un declino sul piano fisico, come la riduzione della mobilità, può generare un impatto diretto sulle funzioni cerebrali superiori. Al contrario, mantenersi attivi e allenati non solo migliora il tono muscolare e l’equilibrio, ma può avere un effetto protettivo sulla mente. È un invito a ripensare l’invecchiamento non come un destino inevitabile, ma come un processo dinamico, su cui è possibile intervenire precocemente e in modo integrato.

La velocità: il primo campanello d’allarme che indica un processo di invecchiamento non attivo

Quando si parla di decadimento fisico legato all’età, il pensiero corre subito alla perdita di forza. Tuttavia, come sottolinea Simone Masin, il primo parametro da monitorare non è la potenza, ma la velocità di esecuzione. Questo fenomeno, spesso invisibile e silenzioso, inizia già intorno ai 30 anni, molto prima che compaiano segni evidenti di debolezza muscolare.

“Il calo prestativo della velocità – spiega Masin – ha a che fare con la riduzione delle fibre muscolari di tipo IIb, che inizia già dopo i 25 anni. Per questa ragione, il lavoro sulla velocità e sulla conservazione della forza è bene che inizi precocemente in un’ottica di prevenzione”.

La riduzione progressiva di tali fibre compromette, infatti, la reattività e l’autonomia nei gesti quotidiani, aumentando il rischio di cadute, rallentamenti e perdita di indipendenza.

Per questo motivo, la prevenzione non dovrebbe iniziare “quando si è anziani”, ma molto prima, puntando sul mantenimento della velocità e della forza con esercizi mirati già in età adulta. L’invecchiamento attivo, insomma, comincia da giovani.

2 tipi di fattori che determinano l’invecchiamento

L’invecchiamento è un processo complesso e influenzato da una molteplicità di elementi che agiscono sia dall’interno dell’organismo, sia dall’esterno. Come spiega Simone Masin, per comprendere e affrontare questo fenomeno in modo efficace, è fondamentale distinguere tra 2 grandi categorie di fattori determinanti: i fattori endogeni e i fattori esogeni.

Fattori endogeni: la biologia che ereditiamo (e che possiamo modulare)

I fattori endogeni sono quelli interni, legati alla nostra genetica e ai processi biologici profondi. Tra questi:

-

la predisposizione familiare a malattie degenerative: ognuno eredita un certo “carico genetico”, che può renderlo più o meno vulnerabile a disturbi legati all’età.;

-

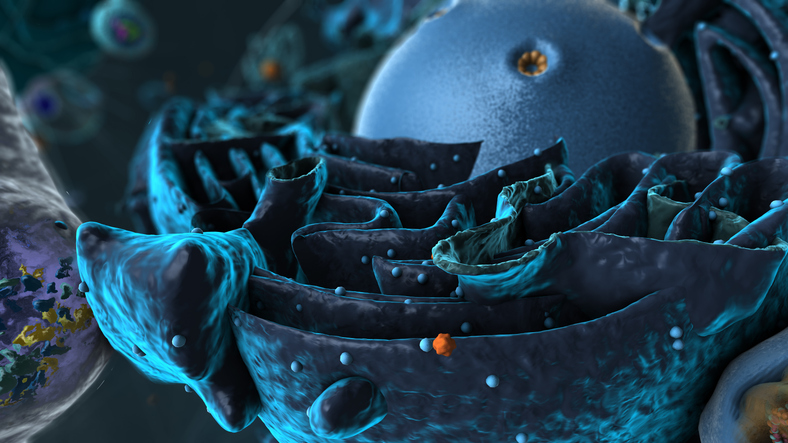

gli orologi cellulari, come l’attività della telomerasi e l’accorciamento dei telomeri: questi parametri molecolari regolano la durata e la qualità della vita delle cellule. Più si accorciano i telomeri, maggiore è il rischio di deterioramento cellulare e comparsa di patologie.

Pur essendo in parte inscritti nel nostro DNA, questi fattori non sono del tutto immodificabili. La ricerca mostra che lo stile di vita può influenzarli, rallentando, in certi casi, i processi di degenerazione.

Fattori esogeni: lo stile di vita che scegliamo ogni giorno

Più direttamente modificabili sono i fattori esogeni, ovvero quelli che dipendono dalle nostre abitudini e dall’ambiente in cui viviamo. Tra i principali:

-

stile di vita attivo o sedentario: il movimento regolare non solo migliora la forma fisica, ma ha effetti diretti su metabolismo, infiammazione e funzione cerebrale;

-

alimentazione: una dieta ricca di zuccheri, grassi trans o additivi può favorire l’infiammazione cronica, mentre un’alimentazione equilibrata (ricca di antiossidanti, fibre e nutrienti essenziali) può contribuire a un invecchiamento più sano;

-

ecologia personale: ovvero la qualità dell’ambiente in cui si vive, dal livello di inquinamento all’accesso a spazi verdi, alla qualità del sonno e al livello di stress quotidiano.

Questi elementi sono spesso trascurati nei modelli tradizionali di assistenza all’anziano, ma rappresentano in realtà leve strategiche per la prevenzione primaria. La loro gestione consapevole, fin da giovani, può fare la differenza tra un invecchiamento passivo e uno attivo, ricco di possibilità.

Invecchiamento attivo: dove possiamo (realmente) agire

Comprendere i meccanismi dell’invecchiamento non serve solo ad arricchire il dibattito scientifico, ma ha una ricaduta diretta sul modo in cui ciascuno può gestire la propria salute nel tempo. Come sottolinea Simone Masin, la chiave dell’invecchiamento attivo è proprio questa: identificare le componenti su cui possiamo agire, oggi, per rallentare i processi di decadimento domani.

La senescenza è senza dubbio un fenomeno complesso, con molte variabili ancora oscure o solo parzialmente comprese. Tuttavia, ciò che già sappiamo basta per cominciare a costruire una strategia preventiva solida, soprattutto nel campo dell’attività fisica e dello stile di vita.

In questo scenario, gli operatori del fitness e della salute rivestono un ruolo cruciale. Sono chiamati non solo ad allenare, ma a educare e orientare. Possono progettare percorsi personalizzati, promuovere comportamenti virtuosi, e agire sulle variabili oggi conosciute, come la velocità di esecuzione, la forza, l’equilibrio, prima che il danno sia manifesto.

In altre parole, l’invecchiamento attivo non è un traguardo da raggiungere in età avanzata, ma un percorso che si costruisce giorno dopo giorno. Inizia nel presente, si nutre di consapevolezza e si rafforza con ogni scelta orientata al benessere. Perché se è vero che non possiamo fermare il tempo, possiamo però scegliere come viverlo.